Интересы капитала, национальное обновление, консенсус классов: неолиберализм.

Представьте себе, что выходит книга по вопросам ведения бизнеса, написанная уважаемым экспертом, скажем, главным советником Apple по работе с персоналом — или, если мы берем промышленность — управляющим производством какой-нибудь реструктурированной немецкой автомобильной компании, сами заводы которой сейчас находятся уже в Словакии. Исходя из огромного накопленного опыта изучения производственных отношений, автор дает своего рода экспертное знание о том, как все работает на производстве и в кабинете управляющего. Сочетая экономическую проницательность с духом корпоративного товарищества, автор называет свою книгу «Сокрушительная сила социума: как с ней справиться». Проявляя искреннюю заботу равно о психологическом благополучии менеджеров и о достижении поставленной цели, автор настаивает на необходимости твердой руки: «Вы сможете проводить желанные вам изменения только тогда, когда научитесь смотреть людям прямо в глаза. Никому не нравится увольнять людей. Но так лучше для них — и для вас — в долгосрочной перспективе».

Выход такой книги по-прежнему почти невероятен. Даже если бы ее издали, она бы не нашла читателя. Почему? Потому что неолиберализм никогда не был идеологией, сформулированной исключительно менеджерами и для менеджеров в помощь их материальному и физиологическому благосостоянию. Скорее (что труднее понять) это гегемония, основанная на классовых компромиссах и консенсусах. Неолиберализм пленил многих: материальные интересы стали неотделимы от успехов. И все же доктрину свободного от принуждения рынка невозможно продать скептичной мировой общественности, указывая лишь на ее преимущества над другими доктринами. Ведь если в действительности неолиберализм и продолжает господствовать, то меньше всего в этом его заслуг. Он господствует как раз потому, что ему не нашлось замены. Самое поразительное в этой ситуации — неспособность противников подорвать основы неолиберализма какой-либо жизнеспособной альтернативой. Невзирая на очевидную непопулярность неолиберализма, ничего лучше пока не придумано.

Почему неолиберализму удалось достичь такой высоты и почему его так трудно низвергнуть?

Объясняя неолиберализм, мы не можем не произвести в статье переоценку его реального содержания — за рамками обычных предположений о рейганомике, тэтчеризме и «предательстве» государства всеобщего благосостояния, имеющих в виду совершенно волюнтаристскую трактовку социальных изменений, без учета того, как на политическую жизнь влияют более широкие сдвиги и изменения в классовой структуре. Дэвид Харви, например, мыслит как волюнтарист, говоря, что впечатляющий поворот политического курса национальных правительств по всему миру (например, в период с 1979-го по 1983 год) был «намеренным». По его мнению, победа неолиберализма стала результатом того, что лидеры вроде Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина извлекли из архивов какие-то экономические теории инфляции и возвели их в статус главенствующей теории (хотя и «не без определенных сложностей»). Подобное мнение, хотя его нельзя назвать полностью ложным, приуменьшает роль конфликтов между социальными силами, реальных материальных условий и многообразий идеологий (как концептуализаций конфликта), находящих выражение в реальной политике правительства.

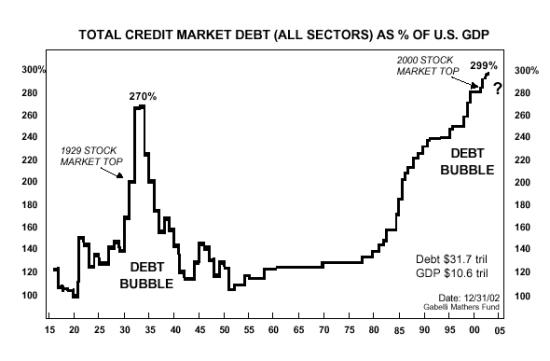

Неолиберализм не смог бы победить, если бы на определенном этапе он не был бы востребован достаточно широкими слоями рабочего, среднего и высшего классов. Неолиберализм был не просто разрушением старых норм: он стал продуктом нового консенсуса между капитализмом и рабочим классом (или, как минимум, его частью) в различных странах. Хотя его симптомы (деиндустриализация, неизменные тарифы оплаты труда, все большее превращение капитала в набор финансовых инструментов, дестабилизация фондовых рынков) невозможно было принять как целое, их можно было продать в пакете с декларированием «национальных ценностей», в перспективе ведущих к благосостоянию. И в определенном смысле для некоторых представителей западного рабочего класса так оно и было.

Начиная с пиночетовского Чили — милитаристско-авторитарного травести, как всем известно, получившего поддержку США и, как известно не всем, с любовью взращенного Хайеком, — слово «либерализм» стало оскорблением со стороны как левых, так и (реже) либеральных центристов по отношению к правым. Чтобы это слово сохранило хоть какой-то понятийный смысл, не стало окончательно стертым, его нужно переопределить. Но прежде же необходимо пояснить, что социальные и политические силы, сделавшие неолиберализм (в сравнении с альтернативными концепциями рынка, государства и общества) таким привлекательным, обеспечив ему доминирование, не исчезли. То, что Яннис Варуфакис называет — неуклюже, но довольно точно — «банкротократией» (bankruptocracy), — это не замена неолиберализму надолго, но лишь некая промежуточная стадия. Кризис, как заметил Грамши, «состоит в том, что старое умирает, а новое еще не может родиться». Неолиберализм как отпрыск мощного альянса социальных классов еще может вернуться под другим именем.